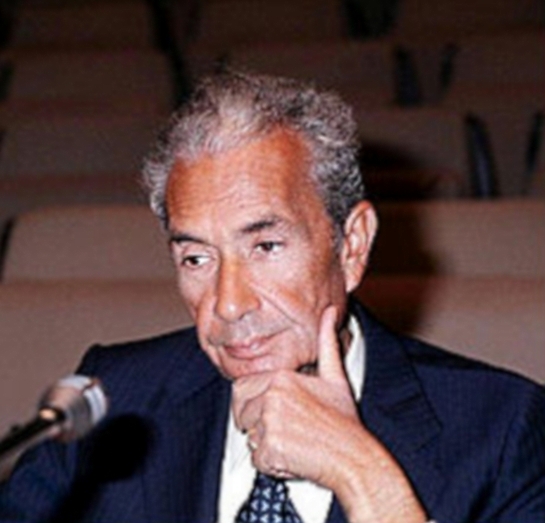

Conversation avec Marc Augé, anthropologue, écrivain, professeur. Il est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, dont il a été le président de 1985 à 1995. Auteur notamment de «Non-lieux», Marc Augé a écrit nombreux essais sur la modernité publiés en différentes langues étrangères et plusieurs conversations sur l’anthropologie et la modernité. Comme auteur, il vient de publier son dernier essai «Où est passé l’avenir ?», aux éditions du Panama de Paris. Le dialogue avec le professeur s’est développé dans plusieurs rencontres en deux villes italiennes: Modène et Reggio Émilia pendant le printemps 2008.

Antonio Torrenzano.Dans votre dernier essai, vous écrivez que l’historie ancienne et contemporaine, elle ne réussit plus à suggérer des solutions pour l’avenir et que notre temps présent apparaît de plus en plus incertain. Pourquoi l’avenir s’est-il évanoui dans les consciences individuelles comme dans les représentations collectives?

Marc Augé. L’évolution actuelle nous oblige en effet à affronter une complexité accrue. Et l’avenir, sans doute, est moins prévisible qu’hier. Mais je vous ferai remarquer que c’est au prix d’une erreur que les hommes, hier, pouvaient se croire capables d’imaginer leur avenir. Je distinguerai à cet égard deux types d’erreurs: l’erreur morale, par excès d’optimisme, et l’erreur intellectuelle par incapacité à concevoir la complexité. Ce point mérite qu’on s’y arrête, car il commande la réponse à votre interrogation concernant le problème du sujet et de la pauvreté de nos instruments de connaissance. En fait, dans les sciences humaines comme dans les sciences de la nature,la connaissance progresse, mais le progrès lui-même découvre l’immensité de ce qui reste inconnu. Plus nous comprenons, plus se démêle une complexité dont il n’est pas question de trouver l’ultime secret. Je crois que nous sommes en train d’apprendre à changer le monde avant de l’imaginer, à nous convertir à une sorte d’existentialisme pratique. L’avenir fut longtemps porteur d’espoir pour de nombreuses civilisations. Un présent immobile s’est désormais abattu sur le monde, désactivant l’horizon de l’Histoire aussi bien que les repères temporels des générations. Durant des siècles et des siècles, le temps fut porteur d’espoir pour les sociétés humaines. On attendait que l’avenir apporte, selon les cas, apaisement, évolution, maturation, progrès, croissance ou même révolution. Ce n’est plus la circonstance. L’avenir semble avoir disparu. Un nouveau régime s’instaure. Il influe sur la vie sociale au point de nous faire douter de la réalité. La démocratie et l’affirmation individuelle prendront de rues inédites dans ce nouveau panorama que nous sommes en train de commencer à apercevoir seulement à présent. La catastrophe serait de comprendre trop tard que, si le réel est devenu fiction, il n’y a plus d’espace possible pour la fiction, ni pour l’imaginaire.

Antonio Torrenzano.Que dire de la modernité dans ce contexte historique? Je souhaite encore savoir comment les sciences sociales et humaines elles affrontent cette double complexité.

Marc Augé. La modernité entendue comme mouvement correspond à l’idée que l’on partageait au XIXe et XXe siècle: l’Histoire avait un sens (une signification,une direction) qui se construisait généralement par accumulation, non par élimination. La ville qu’observe Baudelaire c’est Paris. C’est une ville que se transforme. La forme d’une ville change plus vite, hélas que le coeur d’un mortel, mais la ville que se transforme garde ses marques, ses traces. L’accumulation croissante s’inscrit dans l’espace moderne. Aujourd’hui, les nouveaux espaces ne sont pas des espaces d’accumulation et de cohabitation. Les espaces nouveaux sont ceux qui permettent les déplacements rapides, la transmission des images et de l’information (télévision, internet, le cyberspace), ou la consommation (les hypermarchés constituent des «concentrés d’espaces» où ce sont les différents produits de la planète qui coexistent). Dans tous ces espaces (ceux que j’ai appelés «non-lieux») on ne retrouve plus l’épaisseur de la modernité, des temps accumulés. C’est un premier point. Une autre question est de savoir si l’ensemble de la situation contemporaine peut être qualifié comme «post-moderne», «liquide». Je n’aime pas ces expressions parce que je ne pense pas qu’il veuille dire grand-chose de précis. On peut l’entendre d’ailleurs dans des sens assez différents et il a sûrement été utilisé différemment par Jean-François Lyotard et par les anthropologues nord-américains. J’ai toujours suggéré le mot «sur-modernité», au sens où l’on a parlé de surdétermination (Freud et Althusser). Pour pouvoir analyser efficacement notre présent, il faut l’analyser en ce moment même. Dans les domaines des sciences sociales et humaines, la complexité est double. Certes, de longue date, et sur tous les continents, les mystères de la conscience, les comportements humains, la nécessaire complémentarité entre l’affirmation de soi et la relation aux autres, la co-présence de la mort et de la vie, ils ont fait l’objet d’observations, de mises en forme symboliques qui ne relevaient pas de l’arbitraire et de réflexions profondes à l’écho desquelles nous ne sommes encore pas, aujourd’hui,indifférents. Mais l’on ne peut pas dire que nous n’ayons pas progressé, sur plusieurs plans, dans la connaissance de l’Homme comme créature intelligente et comme créature sociale.La seconde complexité tient au fait que l’objet empirique des sciences sociales (les hommes en société) change avec le temps : les hommes sont dans l’histoire; les hommes se multiplient,s’organisent et se réorganisent. Autrement dit, la complexité croissante de l’objet des sciences sociales ne tient pas seulement à l’amélioration des connaissances, comme dans les sciences physiques, mais à ses transformations: planétarisation, développement technologique, croissance démographique. Mais, là encore, qui dit «progrès du savoir» dit aussi «complexité accrue».

Antonio Torrenzano. Existe-t-il des remèdes, ou des issues de secours ?

Marc Augé. À partir du XXe siècle, la science a accompli de progrès accélérés qu’aujourd’hui ils nous laissent apercevoir de perspectives révolutionnaires. Nouveaux Mondes commencent de s’ouvrir devant à nous: d’un côté, la vision des désastres de la planète avec ses bouleversements climatiques et ses conséquences; de l’autre, la frontière entre la matière et la vie, l’intimité des êtres vivants, la nature de la conscience de chaque individu. J’ai deux observations, à ce propos. La première est tournée vers l’éducation des jeunes. Je crois, en effet, que si nous ne réalisons pas de changement révolutionnaire; il y aura le risque que l’humanité se divisera entre «une aristocratie du savoir et de l’intelligence» et une masse sociale chaque jour moins informée sur celui-là que la connaissance comporte. Cette inégalité reproduirait et il multiplierait en conséquence une supérieure inégalité économique. L’éducation, donc, est la priorité des priorités. La seconde observation est tournée, en revanche, aux conséquences technologiques de la science. Les images et les messages qui nous entourent, ils tâchent de nous rassurer, ils nous aliènent dans le nouvel ordre social,mais sans nous donner les moyens pour le comprendre. Il naît d’ici le risque que j’appelle cosmos-technologie. La science nous fournit l’illusion que tout soit fini, que le monde soit fini. Il nous aide à vivre mieux, mais elle n’a pas produit une nouvelle conscience sociale. La science n’a pas besoin d’inégalités ni de domination. Si, de fait, elle dépend de la politique qui la finance et, en large mesure, l’oriente; la science répond au droit naturel du désir de connaître. Les sciences de la nature ont-elles répondu à cette exigence? Il ne me semble pas si nous analysons le haut taux de misère et d’ignorance de ce désir dans presque 50% de la planète. Le monde contemporain n’obéit pas encore à l’idéal de connaissance et d’une éducation pour tous. S’il était vrai, le contraire ; les mondes contemporains seraient plus justes et aussi plus riches. Nous vivons dans une époque où ils arrivent de choses qu’ils pourraient être très intéressants à raconter, mais qu’ils coulent dans une réalité dominée par l’idéologie de la consommation et des images.

Antonio Torrenzano

Bibliographie (principales publications de Marc Augé).

Marc Augé, «Où est passé l’avenir ?», Paris, éditions du Panama, 2008.

Marc Augé, «Le Métier d’anthropologue:sens et liberté.», Paris, éd.Galilée, 2006.

Marc Augé, «Pourquoi vivons-nous ?», Paris, éd. Fayard,2003.

Marc Augé, «Les formes de l’oubli.», Paris, éd.Rivages, 2001.

«La Grèce pour penser l’Avenir», Marc Auge, Cornélius Castoriadis, Marie Daraki, Philippe Descola, Claude Mosse, André Motte, Marie-Henriette Quet, Gilbert Romeyer-Dherbey, avec une introduction de Jean-Pierre Vernant. Paris, l’Harmattan France, collection l’Homme et la Société, 2000.

Marc Augé, «Pour une anthropologie des mondes contemporains», Paris, éd. Flammarions,1999.

Marc Augé/Antonio Torrenzano, «Dialogo di fine Millennio. Tra antropologia e modernità», Turin, l’Harmattan Italie (essai en langue italienne), 1997.

Marc Augé, «Symbole, fonction, histoire. Les interrogations de l’anthropologie», Paris, éd. Hachette , 1979.

Marc Augé, «Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort. Introduction à une anthropologie de la répression», Paris, éd. Flammarion, 1977.