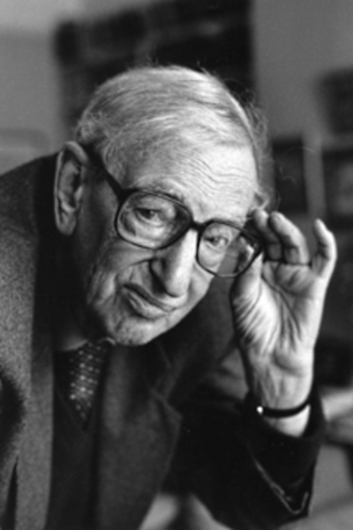

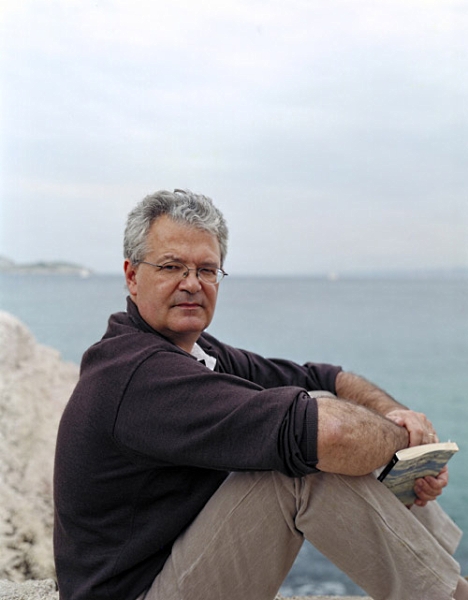

Conversation avec Serge Latouche, économiste et philosophe, professeur émérite à l’Université Paris Sud, spécialiste de l’épistémologie des sciences sociales, défenseur de la décroissance soutenable. Il est l’auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues étrangères.

Antonio Torrenzano. J’aimerais commencer notre dialogue avec la mondialisation et la marchandisation de la planète. Dans la société contemporaine, par exemple, est devenu paradoxale qu’il n’est plus possible de vivre hors économie. Pourquoi, à votre avis ?

Serge Latouche. La mondialisation des marchés n’est autre que la pointe ultime de la marchandisation du monde ou autrement dit de son économicisation. Cependant, il faut le reconnaître, l’économie reste mystérieuse pour la plupart des citoyens. Tous les grands journaux consacrent à la question des pages spécialisées que les lecteurs jugent le plus souvent “illisibles” et s’empressent de sauter. Cette situation est d’autant plus paradoxale qu’il n’est pas possible dans le monde moderne de vivre hors économie. Cela signifie deux choses intimement liées. Tout un chacun participe à la vie économique et tout un chacun possède un minimum de connaissance/croyance sur l’économie. Dans les sociétés contemporaines, nous sommes tous des rouages d’une immense machine qui définit notre place dans la société; travail ou chômage, niveau de revenu, mode de consommation, ces aspects économiques de la vie ont pris une place dominante et parfois exclusive. Le citoyen se définit avant tout par sa situation, son revenu, sa dépense. La vie étant ainsi largement réduite à ces aspects économiques, il est inévitable que chacun soit obsédé par les problèmes économiques. Pour surprenant que cela soit, les préoccupations économiques, en tant que telles, avaient peu de place dans la vie des hommes avant la Renaissance ou en dehors de l’Occident. Chacun accomplissait ses tâches, le plus souvent domestiques, et se préoccupait de politique pour le citoyen grec, de religion pour l’homme du Moyen-Age ou de fêtes et de rituels pour l’indigène d’Afrique. L’épanouissement de l’économie à l’époque moderne seulement n’apparaît pas cependant étrange, car le projet de la modernité repose sur la prétention de construire la vie sociale sur la seule base de la raison en s’émancipant de la tradition et de la transcendance. Dans la vision héritée des Lumières, l’économie n’est que la réalisation de la raison. Il n’est pas étonnant que le développement de l’activité économique se présente comme une montée en puissance de la rationalité. Celle-ci se manifeste de façon indissociable dans la technique et l’économie ; il s’agit d’accroître l’efficience en économisant au maximum les moyens pour obtenir le plus de résultats suivant la norme du “toujours plus”. Cette rationalité quantifiante tourne à l’absurde en devenant sa propre fin, mais cela est une autre affaire. La science économique, de son côté, n’est qu’une rumination bavarde et obsessionnelle de ce principe de rationalité calculatrice.

Fabio Gualtieri. Depuis l’effondrement des pays de l’Europe de l’Est et la faillite du projet socialiste, l’économie de marché connaît-elle un triomphe exclusif ?

Serge Latouche. Le triomphe planétaire apparent de la modernité, par l’impérialisme d’abord militaire et politique, puis de plus en plus culturel, a fait triompher, de fait, l’économie comme pratique et comme imaginaire mondiaux. Depuis l’effondrement des pays de l’Europe de l’Est et la faillite du projet socialiste, l’économie de marché connaît un triomphe exclusif. Ce succès apparaît comme la plus belle réussite de l’économie et des économistes. Le triomphe récent du marché, n’est que le triomphe du “tout marché”. Il s’agit du dernier avatar d’une très longue histoire mondiale.Toutefois, la mondialisation de l’économie ne se réalise pleinement qu’avec l’achèvement de sa réciproque l’économicisation du monde, c’est-à-dire la transformation de tous les aspects de la vie en questions économiques, sinon en marchandises. Sous cette forme plus significative, en étant économique, la mondialisation est de fait technologique et culturelle, et recouvre bien la totalité de la vie de la planète. Le politique, en particulier, se trouve totalement absorbé dans l’économique. La planétarisation du marché n’est nouvelle que par l’élargissement de son champ. On s’avance ainsi vers une marchandisation intégrale. Cette économicisation du monde se manifeste dans le changement des mentalités et dans les effets pratiques. Dans l’imaginaire, c’est le triomphe de la pensée unique, dans la vie quotidienne, c’est l’omnimarchandisation.

Claudio Poletti. La société de marché a-t-elle effacé le pluralisme et les relations humaines? C‘est-à-dire la transformation de tous les aspects de la vie en questions économiques, sinon en marchandises.

Serge Latouche. Le triomphe de la société de marché a fait évanouir les velléités de pluralisme. L’évangile de la compétitivité, l’intégrisme ultralibéral et le dogme de l’harmonie naturelle des intérêts s’imposent. Et cela, en dépit de l’horreur planétaire qu’engendrent la guerre économique mondiale et le pillage sans retenue de la nature. Ce fondamentalisme économique, intégralement présent déjà chez Adam Smith, s’impose enfin sans rival parce qu’il correspond le mieux à l’esprit du temps. Il habite l’homme unidimensionnel. La mondialisation de l’économie, ainsi définie comme économicisation du monde, émancipe totalement la mégamachine techno-économique. Autrement dit, celle-ci absorbe presque intégralement le politique. Cette situation entraîne à terme l’effondrement de la société civile auquel nous assistons. L’expertise remplace la citoyenneté, la technocratie se substitue silencieusement et insidieusement à la démocratie. Il n’y a plus d’enjeu, parce qu’il n’y a tout simplement plus de valeurs à débattre. Ajoutons à cela que les soucis et les contraintes innombrables de la vie quotidienne de l’homme moderne détournent le citoyen devenu usager et consommateur passif, voire manipulé, de s’intéresser à la vie politique autrement que comme spectacle télévisé. La politique-spectacle a précisément pour fonction de faire survivre l’illusion du politique. Comme l’écrivait Romain Gary : Dans cette immense machine technologique de distribution de la vie, chaque être se sent de plus en plus comme un jeton inséré dans la fente, manipulé par des circuits préétablis et éjecté à l’autre bout sous forme de retraité et de cadavre. Bien sûr, cette évolution n’a pas démarré hier, elle est en germe, elle aussi, dès les origines de la modernité, mais elle ne prend toute son ampleur qu’avec l’effondrement du compromis entre marché et espace de socialité réalisé dans la nation, soit la fin des régulations nationales, substituts provisoires et, finalement, à l’échelle de l’histoire, séquelles ultimes du fonctionnement communautaire. La montée en puissance de la technoéconomie entraîne l’abolition de la distance, la création de ce que Paul Virilio appelle une télécité mondiale et l’émergence du village-monde, d’où un effet d’effondrement immédiat de l’espace politique. À partir du moment, déclare Paul Virilio, où le monde est réduit à rien en tant qu’étendue et durée, en tant que champ d’action, de ce fait, réciproquement, rien peut être le monde, c’est-à-dire que moi, ici, dans mon donjon, dans mon ghetto, dans mon appartement (cocooning), je peux être le monde ; autrement dit, le monde est partout , mais nulle part (Interview publié dans le Monde, janvier 1992). Les micro-ordinateurs, les réseaux câblés comme internet, le multimédia accentuent ce rétrécissement. L’accès au forum planétaire, fut-il virtuel, rend caduque l’agora nationale. Une des conséquences de ce repli sur soi est la réapparition des guerres privées. Elles ont resurgi hier en Yougoslavie ou Tchétchénie, aujourd’hui au Liban. La disparition des distances qui crée cette télécité mondiale crée aussi immédiatement la disparition de l’espace national et la réémergence de ce chaos qui rappelle le haut Moyen-âge et la féodalité.

Antonio Torrenzano. Et la disparition du politique comme instance autonome et son absorption dans la sphère économique ?

Serge Latouche. La disparition du politique comme instance autonome, et son absorption dans l’économique fait réapparaître ce qui était l’état de nature selon Hobbes, la guerre de tous contre tous ; la compétition et la concurrence, loi de l’économie libérale, deviennent ipso facto, la loi du politique. Le commerce n’était doux (suivant l’expression de Montesquieu) et la concurrence pacifique que lorsque l’économie était tenue à distance du politique. Dans un tel contexte de dégradation généralisée, le ” chacun-pour-soi ” tend à l’emporter sur la solidarité nationale. Celle-ci se grippe. Les citoyens renâclent à payer pour le “social”, qu’il s’agisse des prisons (dans une triste situation), des asiles, des hôpitaux, des écoles, des malades ou des chômeurs. Cela, d’autant plus, qu’à tort ou à raison, la gestion bureaucratique est montrée du doigt comme inefficace, que le lobby ultralibéral mondial pousse au démantèlement de toute protection sociale et de tout service public. Un mouvement important se dessine en faveur de la privatisation maximale de tout (retraites, sécurité sociale, allocations familiales…) au détriment de la mutualisation des risques. La montée en puissance de l’assurance privée qui s’ensuit alimente ces fonds énormes qui nourrissent à leur tour la spéculation des marchés financiers. La collectivité n’aurait en charge que le strict minimum, encourageant pour le reste le recours à la bienfaisance privée, comme cela est le cas déjà pour le tiers-monde. Je vous fais un exemple: devant la surenchère électorale du candidat républicain, Robert Dole, l’ancien président Bill Clinton a cédé (en août 1996) sur l’abrogation de l’État-providence de Roosvelt, abandonnant l2 millions de pauvres à leur sort, et cela à l’encontre de tous ses engagements antérieurs. Vue d’en bas, la crise du politique se traduit par l’effondrement du social et donc, à terme de la société elle-même. La transformation des problèmes, en effet, par leur dimension et leur technicité, la complexité des intermédiations et la simplification médiatique des mises en scène ont dépossédé les électeurs, et souvent les élus, de la possibilité de connaître et du pouvoir de décider. La manipulation combinée à l’impuissance a vidé la citoyenneté de tout contenu. Le fonctionnement quotidien de la mégamachine implique cette abdication pour des raisons très terre-à-terre : la dépossession productive et l’absence du désir de citoyenneté.Les responsables politiques, eux-mêmes, fonctionnent comme des rouages du mécanisme. Ils se font les exécutants de contraintes qui les dépassent. Les hommes politiques deviennent à leur insu des marionnettes dont les ficelles sont tirées par d’autres, quand ce ne sont pas des “denrées” qu’on achète et vend entre le plus offrant ou le moins-disant, sur un marché politique. La médiatisation de la politique politicienne accentue le phénomène de façon caricaturale. La dimension essentielle actuelle du jeu politique n’est plus le savoir-faire, mais le “faire savoir”. La politique se transforme de plus en plus en marché (développement du marketing politique). La démocratie médiatique substitue l’ambition de plaire à celle de convaincre. Elle prolonge indéfiniment l’agonie du politique en faisant vivre l’illusion de celui-ci comme spectacle. Aboutissement logique de tendances anciennes, ces phénomènes sont récents et en cours d’achèvement.

Antonio Torrenzano.

Fabio Gualtieri.

Claudio Poletti.

Bibliographie.

Serge Latouche, «Le pari de la décroissance», Paris, éd. Fayard,2007.

Serge Latouche, «Survivre au développement», Paris, éd.Mille et Une Nuit, 2004.

Serge Latouche, «Décoloniser l’imaginaire»,Paris, éd. Paragon, 2003.

Serge Latouche, «La Déraison de la raison économique»,Paris, éd. Albin Michel, 2001.

Serge Latouche, Antonio Torrenzano, «Immaginare il nuovo. Mutamenti sociali, globalizzazione, interdipendenza Nord-Sud»,Turin, éd. L’Harmattan Italie, 2000 (essai en langue italienne).

Serge Latouche, «La mégamachine. Raison techno scientifique, raison économique et mythe du progrès», Paris, éd. La découverte, 1995. (traduction italienne éd.Bollati Boringhieri, Turin l995).